蓄電池の導入はやめたほうがいい?メリット&デメリットと設置費用相場・補助金制度・後悔しないポイントを解説

電気を貯めておける家庭用蓄電池。

2018年9月に北海道で起こった震度7の地震によって295万戸が停電し、45時間電気の無い生活を強いられるといった事例もあり、災害時・非常時への備えとして注目を浴びています。

本記事では、家庭用蓄電池の価格やメリット・デメリットや、実際に電気代がどれくらい節約できるのか、設置費用は回収できるのかどうかなど、家庭用蓄電池に関する気になるあれこれを分かりやすく解説していきます。

蓄電池とは

蓄電池は充電する事で繰り返し使用できる二次電池のことです。

皆さんがイメージする一般的な交換式の乾電池は一次電池と言い、放電するだけで電力を貯める特性はありません。

一方で、「蓄電池」は二次電池に分類され、バッテリーと呼ばれることもあります。

二次電池は電気を放電するだけでなく充電することも可能です。この特性からノートパソコンやデジタルカメラ、スマートフォン、モバイルバッテリーといった身近な場面でも使用されていますね。

蓄電池は、主に容量が15kWh以下の「家庭用蓄電池」とそれ以上の「産業用蓄電池」の2種類に分けられます。

蓄電容量の大きい産業用蓄電池の方がサイズが大きく価格も高いため、一般的な家庭では15kWh以下の家庭用蓄電池を使用します。

蓄電池は種類によって1kWhあたりの価格が異なる

二次電池である蓄電池は、主に5つの種類に分類することができます。

| 蓄電池の種類 | 価格 (1kWあたり) |

寿命 | サイクル数 |

| リチウムイオン電池 | 20万円 | 6~10年 | 4,000回 |

| 鉛蓄電池 | 5万円 | ~17年 | 3,000回 |

| ニッケル水素電池 | 10万円 | 5~7年 | 2,000回 |

| NAS電池 | 4万円 | 15年 | 4,500回 |

| レドックスフロー電池 | – | 20年 | 10,000回〜 |

このうち、家庭用蓄電池としてよく用いられているのは、小型で充電期間の短いリチウムイオン電池です。

表にある「サイクル数」というのは、充電&放電を繰り返しできる回数を表したもの。サイクル数が多ければ多いほど蓄電と放電を多く繰り返せるということになります。サイクル数が尽きるまでの目安を年数で表したものが「寿命」です。

しかし、寿命を迎えたからといって蓄電池が使用できなくなる訳ではありません。スマートフォンを数年利用するとバッテリーの消耗スピードが早くなってしまうのと同じように、あくまでも蓄電の性能が劣化してしまうというだけで、使用を続けることは可能です。

日本の主要な蓄電池メーカーを例にあげると、寿命を迎えた蓄電池の蓄電容量・性能は下記の通りになります。

| 京セラ | 20%程度の蓄電容量減少 |

| 東芝 | 10%程度の蓄電容量減少 |

| シャープ | 70%以上の蓄電容量維持 |

蓄電池を購入する際は、寿命だけでなくその後の蓄電容量まで確認しておきましょう。メンテナンスをしっかりとしていれば、長く使用することが可能です。

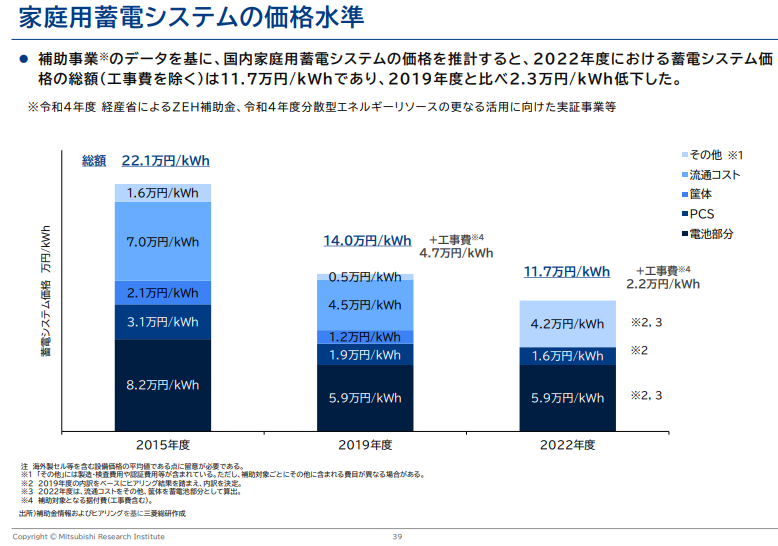

蓄電池の価格推移|昔と比べて安くなっている?

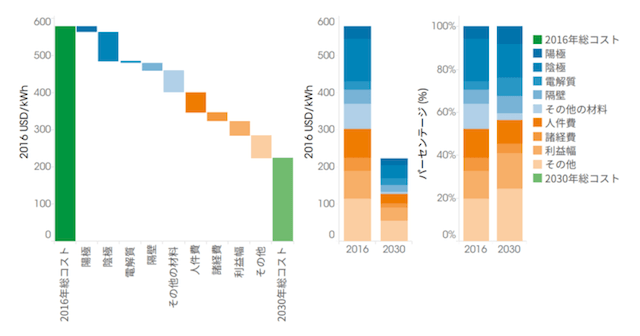

出典:三菱総合研究所「定置用蓄電システムの普及拡大策の検討に向けた調査

家庭用蓄電池の価格は、年々下がっています。これは、蓄電池の普及が広がったことや、技術革新が進んだためと考えられます。

ただし、今後もどんどん価格が下がるかといえば、そうも言いきれません。近年の半導体不足や、蓄電池の需要の高まりによるリチウムの高騰がその原因です。

家庭用蓄電池の設置費用と工事費用

蓄電池の種類別1kWhあたりの価格については説明しましたが、費用相場は、蓄電池と工事費用合わせて100〜200万円ほどです。

一般家庭で導入される10kWh程度の蓄電池であれば約150万円です。

設置費用を見積もる際は、下記2つのポイントを押さえてく必要があります。

①蓄電池の種類

5種類に分類される蓄電池のうち、家庭用蓄電池として最も多く使用されているのはリチウムイオン電池です。

②蓄電池のサイズ

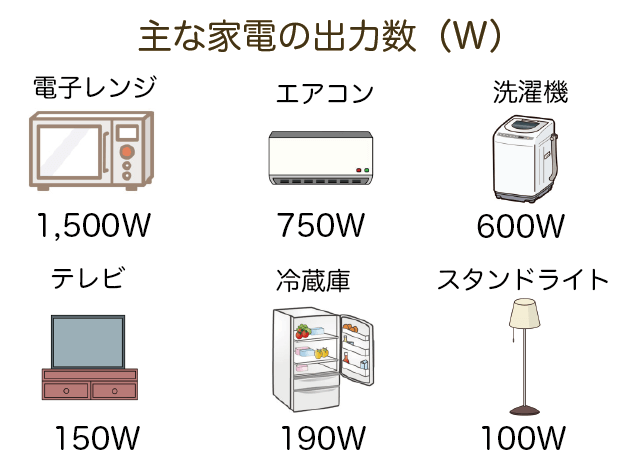

蓄電池選びで重要なのは、貯められる電力量を示す「容量(kWh)」と一度に出せる電力の量を示す「出力(W)」です。

より多くの家電を長時間使いたいのであれば、その分容量と出力数の多い蓄電池を選ぶ必要があります。

ご家庭によって適しているサイズはさまざまですので、下記では各家電の出力数を基に蓄電池の設置費用をシミュレーションしています。

まずは、主な家電の使用にはどのくらいの電力(W数)が必要になるのかを押さえておきましょう!

各家電を動かすのに必要な電力は上記の通りです。

ご家庭に適した蓄電池の容量は、使用したい家電の電力数×使用したい時間で計算することができます。今回は、1日にどの程度の電力を消費しているのかを調査した総務省統計局の「世帯別平均使用電力」データをもとに、世帯人数別に必要な蓄電池の容量・価格をまとめました。

| 世帯人数 | 使用電力 平均 |

蓄電池 容量目安 |

蓄電池価格 |

| 一人暮らし | 6,100W/日 | 6.1kWh/日 | 約150万円 |

| 2人世帯 | 10,500W/日 | 10.5kWh/日 | 約200万円 |

| 3人世帯 | 12,200W/日 | 12.2kWh/日 | 約250万円 |

| 4人世帯 | 13,100W/日 | 13.1kWh/日 | 約280万円 |

| 5人世帯 | 14,800W/日 | 14.8kWh/日 | 約300万円 |

| 6人以上世帯 | 18,400W/日 | 18.4kWh/日 | 約380万円 |

上記の表にある蓄電池価格はおおよその相場ですので、メーカーによってはもう少し安くなる場合もあります。

この値段に加えて、工事費用が20万~25万円ほどプラスされます。

家庭用蓄電池導入時の補助金制度について

蓄電池を家庭に設置する場合、条件が当てはまっていれば各自治体の補助金制度に申し込むことができるので、上手く活用すれば設置費用を抑えられます。

たとえば、東京都の蓄電池の補助金は最大60万円、福岡県福岡市は機器費の1/2の金額までであれば支給するという内容の補助金制度が設けられています。

補助金の上限額やもらえる条件などは各自治体によって異なります。

どういった条件でどれくらいの補助金をもらえるのかを事前にチェックしておきましょう。

補助金の給付は基本的に先着順となってしまいますので、既に満了してしまっているという可能性もあります。

補助金の利用を検討されている場合は、申し込み状況について各自治体窓口に問い合わせることをおすすめします。

蓄電池を導入する4つのメリット

家庭用蓄電池を設置することで、どんな効果があるのでしょうか。

ここからは、家庭用蓄電池のメリットを4つ解説していきます。

【蓄電池のメリット①】電気代を節約できる

電力会社によっては、夜間の電気料金が日中よりも安くなるプランを設けている場合があります。

たとえば、東京電力には夜トクプランといって、1kWhあたりの金額が日中よりも10円程度安くなるプランが用意されていますよ。

蓄電池を設置することにより、電気料金が安い夜間のうちに1日分の電力を貯めておくことが可能となるため、総務省の統計結果を基準に考えた場合、4人世帯であれば1日あたり約130円、1カ月で計算すると約4,030円の節約が可能になります。

【蓄電池のメリット②】太陽光発電(ソーラーパネル)と連携ができる

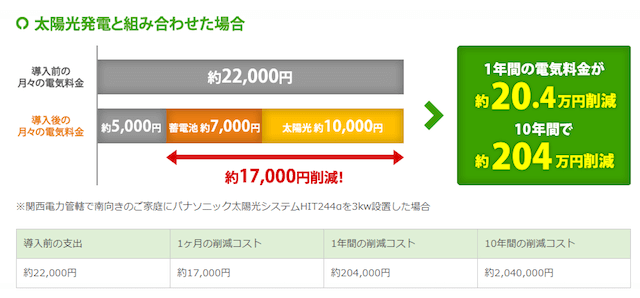

家庭用蓄電池は、太陽光発電と一緒に導入するメリットが大きいです。

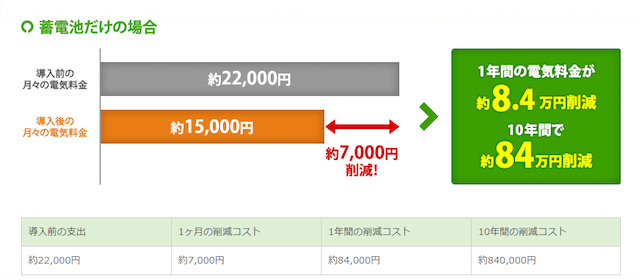

蓄電池だけを設置した場合、4人世帯の月々の電気料金を約4,030円節約できます。

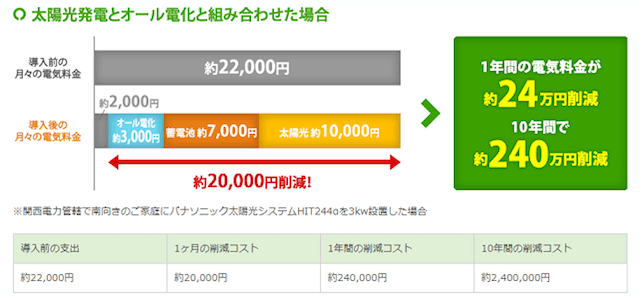

しかし太陽光発電と蓄電池を一緒に設置した場合は、節電を徹底すれば自家発電だけで家庭の電力を賄えるため、電気料金を0円にすることも可能です。

4人世帯の場合だと月々の電気料金平均は11,719円/月(※総務省統計)なので、蓄電池のみを設置した場合と太陽光発電と一緒に設置した場合との差額は7,689円。年間で考えると、太陽光発電と組み合わせた方が92,268円電気代が安くなります。

さらに太陽光発電によって自家発電した場合、余った電力は電力会社へ売電することができます。

太陽光発電協会JPEAが算出した年間予想発電量によると、全国的な1kWhあたりの年間平均発電量は1,005kWh。これを365日で割ると、1kWあたりの発電量は2.75kWh/日となります。

仮に太陽光パネルを5kW分設置した場合、1日当たり13.75kWhの発電が可能となるため、余った電力を電力会社に売電して利益を得ることができます。

【蓄電池のメリット③】災害や非常時に電気が使える

2011年の東日本大震災を機に、需要が高まった家庭用蓄電池。

容量に応じて電気を貯めておけるので、いざという時の電力を確保できるというのは心強いです。

【蓄電池のメリット④】電気自動車と合わせて導入すると相性が良い

蓄電池と電気自動車(EVやPHV)を一緒に導入することで、さらに効率的に電力を貯めることができます。

V2H(ビークルトゥホーム)という自動車の電池を家庭の電力として使用するためのシステムがあれば、蓄電池が2台あるのと同じです。災害時に停電した場合でも、冷蔵庫や電子レンジ、洗濯機などに電気を使った生活を4~5日送ることができます。

蓄電池の5つのデメリット

蓄電池のメリットをご紹介しましたが、一方で設置するリスクやデメリットもあります。

ここでは、家庭用蓄電池のデメリットを解説していきます。

【蓄電池のデメリット①】設置費用が高い

蓄電池の設置価格は上記でもご紹介しましたが、工事費を含めると約100〜200万円ほどかかってしまいます!

蓄電池単体で導入した場合、4人世帯で節約できる電気代は年間48,000円程度なので、蓄電池を10年使い続けるとしても元が取れません。

新日本住設株式会社のシミュレーションによると、太陽光発電と蓄電池を組み合わせた場合の電気料金削減額は、蓄電池のみでの稼働に比べて約1.5倍。可能であれば太陽光発電と一緒に設置するのがおすすめです。

太陽光発電と組み合わせて運用した場合はある程度の売電収入も見込めますが、実際に高額な初期費用を回収することは可能なのでしょうか?

今回は、太陽光発電と家庭用蓄電池を組み合わせた場合の費用回収イメージをシミュレーションしてみました。

- 太陽光発電+蓄電池設置費用:約3,500,000円

- 1日に必要な電力:13.1kWh

- 1日に発電可能な電力:25.5kWh

- 1日の余剰電力(売電できる余った電力):14.4kWh

- 年間余剰電力:5,256kWh

- 2020年FIT価格(10kW〜50kW未満):13円/kWh

- ▲10年間の電気代節約額:1,406,280円

この場合、10年間FIT価格で売電した場合の予想収益額は68,328円。

電気代節約額と合わせると収益額は1,484,608円。コスト回収率は42%です。

- 太陽光発電+蓄電池設置費用:約3,500,000円+約2,000,000円(蓄電池交換費用2回)

- 1日に必要な電力:13.1kWh

- 1日に発電可能な電力:25.5kWh

- 1日の余剰電力(売電できる余った電力):14.4kWh

- 年間余剰電力:5,256kWh

- 30年間余剰電力:157,680kWh

- 2020年FIT価格(10kW〜50kW未満):13円/kWh

- ▲30年間の電気代節約額:4,218,840円

この場合、30年間FIT価格で売電した場合の予想収益額は2,049840円。電気代節約額と合わせると収益額は6,268,680円。

コスト回収率は130%で、利益額は768,680円になります。

太陽光発電の寿命は30年と言われているため、蓄電池を2回交換したとしても30年間運用を続ければ元が取れ、利益が出る計算となります。

また、初期費用を抑えることでコストの回収率が上がり、利益に繋げることができます。

初期費用を抑えるためには、補助金制度を活用したり複数業者から見積もりをとってパネルや工事費をできる限り安くする必要があります。

現状ではまだまだ蓄電池の価格が高いため、売電収入や電気代のランニングコスト回収で元を取るということは難しいです。

しかし、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は、蓄電池のコストが「2030年までに66%低下する」といった見通しを公表しています。加えて、蓄電池システムの需要増加も期待できます。

出典:IRENA「電力貯蔵技術と再生可能エネルギー:2030年に向けたコストと市場」

現状、世界で使用されている蓄電の96%は揚水発電によるものですが、揚水発電の発電コストが22.6kWhなのに対し、蓄電池は16.5kWh。

蓄電容量ではまだまだ揚水発電に敵いませんが、発電コストの低さや今後の成長性、そして揚水発電を行える場所には限りがあるといった点から、ポテンシャルに期待できる蓄電池の需要は今後高まっていくことが予想されます。

購入にあたって初期費用をすぐに用意できなかったり、手元に現金を残しておきたいという場合には、地域によって蓄電池単体でのローン組みや融資を受けられる金融機関もあります。こういった手段も視野に入れてみてくださいね。

【蓄電池のデメリット②】設置スペースが必要

家庭用蓄電池は屋外or屋内設置の2種類あります。

屋外に設置する場合には「直射日光や高温多湿を避ける」「海沿いのように重塩害の地域を避ける」といった条件がありますし、屋内設置であれば約35~40db以下の運転音(室外機や換気扇よりやや小さい音)を考慮する必要があります。

家庭用蓄電池のサイズはエアコンの室外機と比較して一回りほど小さいサイズですので、設置できるスペースに余裕があるかどうかも確認しておきましょう。

【蓄電池のデメリット③】経年劣化が10年程度

家庭用蓄電池には、サイクル寿命といって蓄電容量を100%発揮可能な期間の限界があります。

蓄電池によく用いられているリチウムイオン電池であれば、平均サイクル寿命は6~10年ほど。

サイクル寿命を迎えると蓄電性能が20~30%低下してしまいます。

サイクル寿命後も使い続けることは可能ですが、蓄電性能が低下してしまうことと、メーカー保証が10年間で設定されていることからも、蓄電池の交換目安は10年程度と考えておきましょう!

【蓄電池のデメリット④】蓄電できる容量が限られている

蓄電池はその機種によって容量が決まっています。容量を超えて蓄電することはできないので、充電した電気を効率よく使う工夫が必要です。

一般的な家庭用蓄電池の容量は、2kWh前後の少ないものから、16.6kWhの大容量のものまでさまざまです。

もし容量が足りない蓄電池を設置した場合、太陽光で発電した余剰電力を貯めきれなかったり、災害時に十分な電力を賄えなかったりする可能性があります。

目的に合わせた容量の蓄電池を選ぶと同時に、どのように使用するかも検討することが大切です。

【蓄電池のデメリット⑤】電力使用量が少ない家庭では採算が合わない場合も

コスト削減を目指す場合は、電力使用量が少ない家庭には向いていません。

「月々の電気代を高く感じていない。」「家にいる時間が少ない。」という家庭の場合、電気代の節約で蓄電池の設置費用を償却していくことは難しくなります。元の電気代が安ければ、節約額も大きくならないためです。

ただし、災害時の備えとしてのメリットはありますので、検討する価値はあるでしょう。

今後、蓄電池の普及は増えていく?

蓄電池は災害の備えや電力の自家消費のためにこれからますます普及していくと考えられます。

現在の普及率と今後の見通しについて解説します。

2011年以降の蓄電池の出荷台数

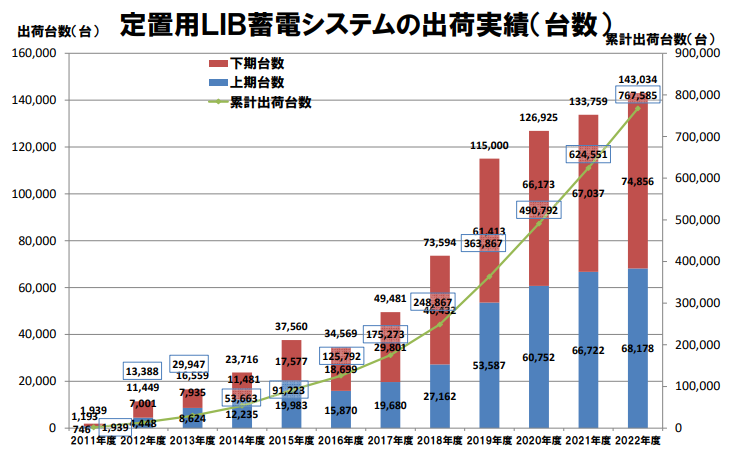

(出典:一般社団法人 日本電機工業会「JEMA 蓄電システム自主統計 2022 年度出荷実績」)

蓄電池は年々需要が高まっています。

上記のグラフを見ていただくとわかるように、2011年以降の蓄電池の出荷台数は上昇し続けており、2022年度の出荷台数は14万台以上となっています。

この背景には、2011年の東日本大震災を受けて広まった「災害対策」という目的の他に、高騰し続ける電気料金への対策として「電力の自家消費」が重要視されるようになったという理由があるのです。

また蓄電池システムは太陽光発電と組み合わせて設置することで、環境問題対策になるという点でも注目を浴びています。

太陽光発電のように「有害なガスを排出しない」エネルギーを生み出し、消費することは、世界中が取り組む地球温暖化対策の一つである「二酸化炭素排出量の削減」への貢献に繋がるためです。

太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、日中太陽光発電で集めた電力を蓄電池内に貯めて、発電できない夜間は蓄電池内の電力を使用することができます。

これにより電力会社に依存せず、自家発電だけで1日分の電力を賄えることに加えて節約効果を高めるといったメリットも生まれるため、太陽光発電と家庭用蓄電池を組み合わせて設置する家庭が多くなっています。

最近では、50kWh以下の産業用太陽光発電の売電方法が余剰売電になったことから、産業用太陽光発電で発電した電気を企業で使用するケースが増えているため、家庭用だけではなく産業用の蓄電池の導入も進んでいます。

ストレージパリティ達成のための補助金制度が進められる

国は、太陽光発電設備に蓄電池を導入することによるストレージパリティの達成と、防災時の備えを強化するため、支援事業を行っています。

環境省では、「ストレージパリティ」のことを「太陽光発電設備と蓄電池を導入した方が需要家にとって経済的となる状態のこと。」と説明しています。つまり、太陽光発電システムに蓄電池を導入した方が、お得になる状態です。

令和5年度の現在、「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業(経済産業省連携事業)」の補助金を利用することができます。

業務用施設・産業用施設・集合住宅・戸建住宅への自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池(車載型蓄電池を含む)の導入支援を行うもので、蓄電池(V2H充放電設備含む)導入は必須となっています。

補助額は以下の通りです。

| 業務用施設 | 産業用施設 | 集合住宅 | 戸建住宅 | |

| PPAリース | 5万円/kW | 7万円/kW | ||

| 購入 | 4万円/kW | - | ||

出典:環境省 民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業

現在は、蓄電池の導入コストとランニングコストを鑑みると、ストレージパリティを実現するのは難しい状況です。

補助金制度などで再生可能エネルギー発電と蓄電池を同時に設置する傾向が広まれば、技術革新や導入費用の低価格化が進み、ストレージパリティの普及に繋がると期待されています。

蓄電池の選び方

ここからは、蓄電池の選び方について解説していきます。設置目的を明確にしておくと選びやすくなりますよ!

蓄電池の容量

最も重要なのが、容量を決めることです。容量が大きくなるほど蓄電池の価格は上がりますが、容量が足りないと目的が果たせないこともあります。

家庭での電気の使用状況や、太陽光パネルの有無から、ぴったりなものを検討しましょう。

蓄電池の充電をすべて使うと起動できなくなる機種もあるため、容量の全てを使えるわけではありません。停電時に利用できる電力量は、「実効容量」の数値を確認してください。

太陽光発電の余剰電力から選ぶ

太陽光発電の余剰電力を蓄電し、夜間に使用したい場合に考慮します。

例えば、前述のシミュレーションでは、1日の余剰電力が14.4kWhとして試算していました。これを全て蓄電したいと思うなら、14.4kWh以上の容量が必要でしょう。

太陽光パネルの発電量は季節や天気によって増減しますので、最も余剰電力が多くなる時期に合わせた容量にするのは現実的ではありません。

電力使用量から選ぶ

単価が安い夜間電力を使用して蓄電池に充電し、昼間の電力を賄いたい場合には、1日分の電力使用量に合わせて容量を選びましょう。

例えば、前述のシミュレーションでは1日に必要な電力量を13.1kWhとしていました。このうち昼間に利用する電力量が半分程度の6kWhである場合、蓄電池の容量は6kWh以上必要です。

電気の使用状況は、契約している電力会社のマイページや、検針票で確認できます。

停電時に使用できるよう選ぶ

太陽光発電システムを導入している家庭の場合、停電時の備えとして蓄電池設置を考えている方が多いでしょう。停電時にどの程度電力を使うつもりかによって、必要な蓄電池の容量は変わります。

「長期的な停電時にもエアコンやエコキュートを使用して普段と変わらない生活がしたい。」という場合は、1日分の電力使用量を賄える容量が必要になるのに加え、一度に使用できる出力が十分な蓄電池を選びましょう。(出力については、あとで詳しく解説します。)

「一時的な停電時に必要最低限の電化製品が使えるように備えたい。」という場合には、照明・冷蔵庫・テレビ・スマホの充電程度が賄えればいいため、蓄電池の容量を下げることができます。

蓄電池の性能

蓄電池と一口に言っても、その性能には大きな違いがあります。

単機能型・ハイブリッド型から選ぶ

単機能型蓄電池は、太陽光発電システムとは別のパワーコンディショナーを使用します。

単機能型は本体価格が安く、太陽光発電システムは工事せずに蓄電池を設置できるため、工事費も抑えられるというメリットがあります。

対してハイブリッド型蓄電池のパワーコンディショナーは、太陽光発電と蓄電池に1台で対応できます。

ハイブリッド型の蓄電池は電気の変換ロスが少なく、効率よく利用可能です。蓄電池の設置とともに太陽光発電システムのパワーコンディショナーを新しくできるというメリットもあります。太陽光発電システムのパワーコンディショナーを10年以上使用していて、交換時期が近いという方におすすめです。

100V対応と200V対応から選ぶ

蓄電池には、100V対応機器と200V対応機器があり、100V対応の蓄電池では200Vの電源が必要な家電製品は使用できません。

200Vの電源が必要な家電製品には、一部のエアコン・IHクッキングヒーター・エコキュート・大型の電子レンジなどといったものがあります。停電時にもこれらの電化製品を使用したい場合は、200V対応の蓄電池を選びましょう。

ただし、200Vの家電製品は消費電力量が多いので、停電時の使用は控えた方が無難です。

全負荷型と特定負荷型から選ぶ

「全負荷型」とは、停電時に家中の電化製品に、全て蓄電池の電力を使用できる形式です。停電時にも普段と変わらない生活をしたい方に向いています。

対して「特定負荷型」は、停電時に事前に選択した回路のみの電力を賄うタイプです。必要最低限の回路で電気を使用することで、蓄電池の電力を節約できます。

一般的に、蓄電池の100V対応の機種は特定負荷型で、200V対応の機種は全負荷型ですが、例外もありますので確認しておきましょう。

出力から選ぶ

出力とは、蓄電された電気を一度にどれくらいの量使えるのかを表す数値です。出力が大きいほど、同時に使用できる家電製品が多くなります。

停電時にも多くの家電製品を使用したい方は、出力が十分なものを選びましょう。

出力は1500W~5900Wと、機種によってかなり幅があります。容量が大きい蓄電池でも、出力が大きいとは限らないので、事前に確認が必要です。

蓄電池のメーカー

蓄電池のメーカーによっても違いがあります。

デザインから選ぶ

蓄電池の容量が同じでも、メーカーによって大きさが異なります。設置場所に限りがある場合には、重視するポイントです。

保証内容から選ぶ

メーカーによって、保証期間が10年のところと15年のところがあります。

蓄電池の耐用年数は15~20年と言われていますから、より長い保証期間があると安心して使用できるでしょう。

太陽光パネルと同じメーカーを選ぶ

基本的に、太陽光発電システムと蓄電池のメーカーが違っても、対応しているメーカーであれば問題なく使うことができます。

ただし、HEMSに接続したり、ハイブリッド型のパワーコンディショナーを使用したり、メンテナンス・アフターサービスを一括管理したりしたい場合には、同じメーカーを選ぶのがおすすめです。

パナソニック・シャープ・京セラといったメーカーなら、蓄電池と太陽光発電システムをそろえることができます。

おすすめの家庭用蓄電池メーカー

具体的におすすめな蓄電池メーカーについて紹介します。

オムロン

オムロンは容量・性能のラインナップが幅広いのが特徴で、どんな方にもぴったりの蓄電池が選べます。

容量は6.3kWh~16.4kWhまで全5種類も用意されています。さらに、単機能型・ハイブリッド型・全負荷・特定負荷といった機能を、希望通りに組み合わせることが可能です。

パワーコンディショナ―を分離したことで、蓄電池ユニットがコンパクトになっており、限られたスペースにも大きい容量の蓄電池を設置できます。

日本メーカーならではの安全性の高さも魅力の1つです。水害や地震にも強い蓄電池ユニットは、災害時の備えとして力強い味方と言えます。

15年の保証期間があり、安心して長く使えるでしょう。(一部の機種は10年保証です。)

オムロンの蓄電池がおすすめの方

- 目的にぴったりの性能をカスタマイズしたい方

- コンパクトな蓄電池を探している方

- 長期保証を受けたい方

TESLA

電気自動車で有名なTESRA(テスラ)ですが、蓄電池も製造しています。

TESRAの蓄電池「Powerwall(パワーウォール)」は、13.5kWhと大容量でありながらコンパクトでスタイリッシュなデザインなのが特徴です。

厚みが14.7cmと薄型で、これまでは設置が難しかった狭いスペースにも設置できます。TESRAのロゴが入ったフラットな外観は、見えるところに設置したいほどオシャレです。

性能が高いのも嬉しいポイント。運転モードが「自家消費モード」「時間帯制御モード」から選べ、「エネルギー自給率を高めたい。」「節約を最大化したい。」といった目的に合わせて設定できます。

自宅での太陽光発電量や電力消費量をTeslaアプリからリアルタイムで確認でき、いつでもどこでもPowerwallをコントロール可能です。

200V対応の全負荷型で、定格出力が5kWと高出力のため、停電時でも普段通りの生活を送りたいという方に向いています。

TESRAの蓄電池がおすすめの方

- 狭小スペースに蓄電池を設置したい方

- 停電時にも普段通りの生活ができるよう備えたい方

- スタイリッシュな蓄電池を探している方

パナソニック

太陽光発電システムと連携して蓄電池を導入するなら、「創畜連携システム」をもつパナソニックがおすすめです。

蓄電池の容量は3.5kWh~11.2kWhまでの5タイプから選べ、100V・200Vどちらにも対応可能です。

パナソニックのHEMS「AiSEG2」に連携すれば、電気料金プランや気象情報に合わせて蓄電池を自動的に放充電してくれます。

例えば、電気料金プランを設定すれば、電気料金が安い時間帯に自動で充電してくれます。さらに、翌日の天気予報が晴れなら、その日のエコキュートの沸き上げ量を減らして翌日の余剰電力で多くのお湯を沸かす対応まで可能です。

電池を作り続けて80年以上の歴史を持つパナソニックですから、その品質の高さも選ばれる理由となっています。厳しい独自試験をクリアし、大型台風などの過酷な条件下でも、高い耐久性で性能を維持できます。

システム機器保証は15年間、蓄電池ユニット保証は10年間が無料です。蓄電池ユニット保証は有償で15年にもできますので、より長い保証を求める方は検討してみてください。

パナソニックの蓄電池がおすすめの方

- 太陽光発電システムと連携したハイブリッド型を希望する方

- HEMSで家中の電気を最適にマネージメントしたい方

- 耐久性と安全性を重視する方

蓄電池をできるだけ安く設置するなら無料相見積もりがおすすめ

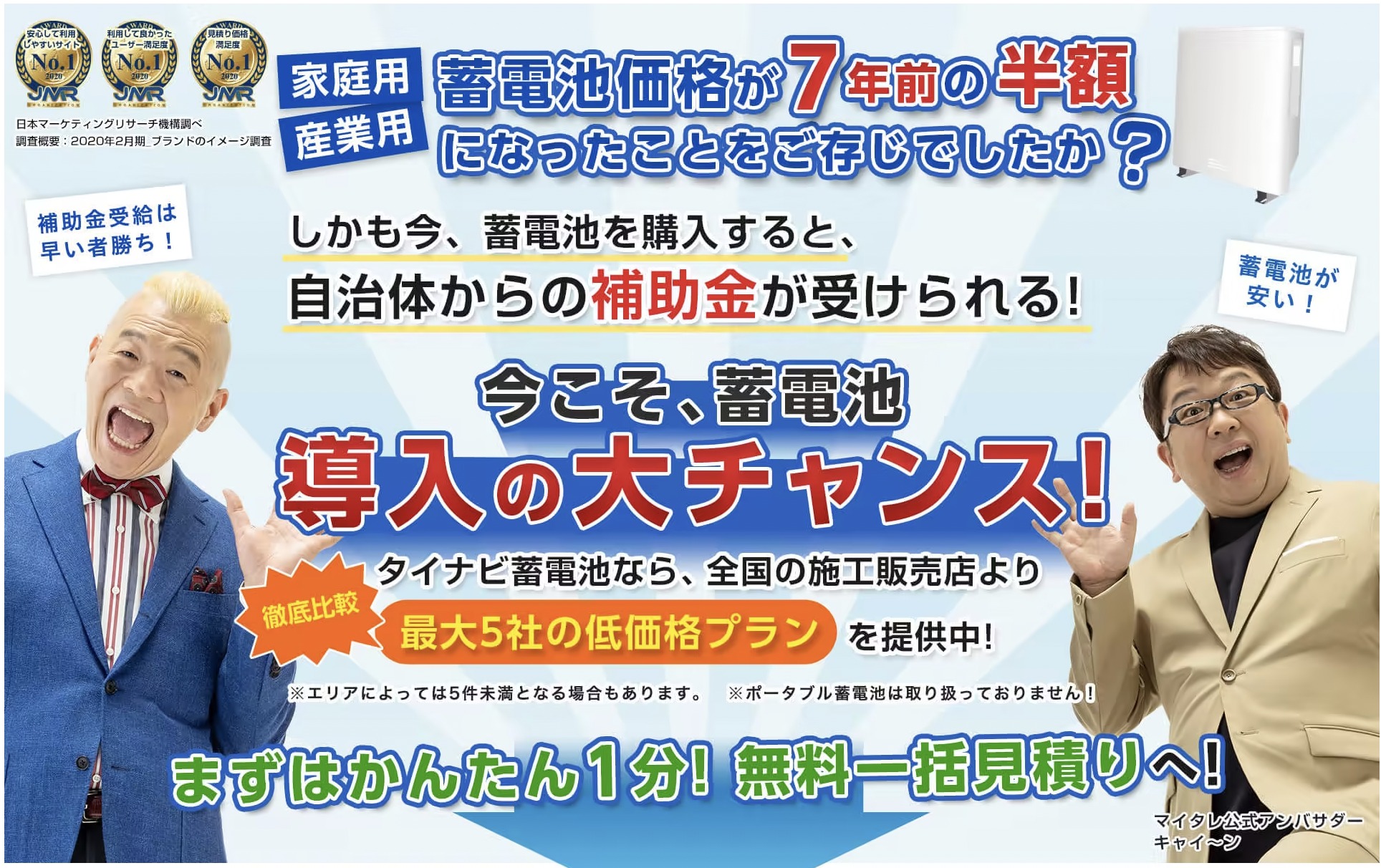

蓄電池を導入したいと決めても、販売店や業者をどこで選べばいいのか迷ってしまいますよね…。専門知識がない方だけで決めてしまっては、損して後悔するかもしれません。そんなときは、「タイナビ蓄電池」に無料一括見積を依頼するのがおすすめです!

「タイナビ蓄電池」では、住所や予算など簡単な入力をするだけで、5社まで無料で見積もり依頼できます。所要時間はわずか1分!申し込み後にそれぞれの業者から連絡があり、条件や価格を納得するまで比較・検討できますよ。

見積もり依頼できる業者は、タイナビが全国から厳選した実績豊富なところばかりなのも嬉しいポイントです。もちろん、納得する業者に出会えなければ、見積もりだけ利用することもできます。

タイナビ蓄電池は、「蓄電池をコスパ良く設置したい!」「様々な業者を比較してみたい!」「信頼できる業者に出会いたい!」と思っている方にぴったりです。まずは気軽に見積もり依頼してみてくださいね。

蓄電池に関するよくある質問

蓄電池を導入する前に気になるポイントについてまとめました。

蓄電池の導入をやめたほうがいい場合はある?

以下のような場合は、蓄電池を導入するメリットが出にくいでしょう。

- 電気の使用量が少なく電気代が安い

- 蓄電池に適切な設置場所がない

- 電気自動車(EV)の購入を検討している

もともと電気代が安い場合、電気代の削減によるメリットが少なく、蓄電池の導入費用の元が取れない可能性があります。

また、蓄電池は直射日光が当たらず風通しのいい場所に設置する必要があるため、スペースが確保できない場合は設置できません。

電気自動車は、V2H(電気自動車から家に電力供給できる設備)を設置すると、蓄電池としても使用できます。蓄電池のみ導入する前に、電気自動車の購入を検討した方が良いでしょう。

家庭用蓄電池の寿命はどのくらい?

リチウムイオン蓄電池の場合、約10~30年(4,000~12,000サイクル)と言われています。1サイクルとは、充電0%の状態から100%に充電した後、また0%まで利用することです。ただし、メーカーや使用状況によって寿命は異なります。

蓄電池は寿命が来たら突然使えなくなるというわけではありません。スマホの充電池と同じように、だんだん蓄電できる量が少なくなり、電池の減りが早くなってきます。

家庭用蓄電池の寿命を長持ちさせるには?

家庭用蓄電池の性能をできるだけ長持ちさせるために、以下のようなことに気を付けましょう。

- 過充電・過放電を避ける

- 適切な容量の畜電池を選ぶ

- 25度を超えない場所に設置する

蓄電池はできるだけこまめに充電するようにしましょう。容量ギリギリまで電気を使用したり、充電が満タンになっているのに充電し続けたりすると、寿命が短くなります。

また、蓄電池は充電サイクルによって寿命が決まっています。1つの蓄電池を長く使用したい場合は、容量の大きい蓄電池を選びましょう。家庭での消費電力に合っていない蓄電池を導入すると、1日に複数回充電しなければならず、使える期間が短くなってしまいます。

設置場所は直射日光が当たらない、できるだけ高温にならない場所を選んでください。蓄電池本体の温度が上がりすぎると、寿命の低下を招きます。

まとめ

今後も需要が高まっていくことが予想される蓄電池。長い目で見れば初期費用の回収も可能です。

電気代の高騰や災害への備えといった観点でも優秀なアイテムなので、ご自宅への設置をぜひ検討してみてくださいね!

関連記事

SOLACHIE presents

-

太陽光投資の「失敗確率を下げるノウハウ」を一冊の本に!無料の限定資料をプレゼント

-

投資スタートした場合の、実際の利回りシミュレーションをプレゼント

-

太陽光投資プラットフォーム「SOLSEL」非公開物件をご紹介