農業をしながら太陽光発電を運用するソーラーシェアリングを知っていますか?

農業の後継問題や農業放棄地の使用用途といったお悩みを解決したり、ただ単に収入を増やしたいという希望も叶えてくれるソーラーシェアリング。

しかし、ソーラーシェアリングについてあまり理解できていない状態で事業を始めてしまうと、

「パネルで日が遮られて以前に比べて収穫量が減ってしまった……」

「ソーラーシェアリングを続けるための審査に通らなかった……」

と、成功を夢見ていたにも関わらず、かえって失敗する原因になり得ます。

そうならないために、ソーラーシェアリングの特長やメリットだけでなく、デメリットや成功事例について知っておきましょう。

ソーラーシェアリングとは?

ソーラーシェアリングとは、一時的に農地に太陽光発電設備を設置し、農業収入と並行して太陽光発電の売電収入を得ることができる仕組みです。

2013年、農林水産省が「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取扱いについて」という報告書を提出し、ソーラーシェアリングが始まりました。

跡取りがいない農地や耕作放棄地を所有している場合、農地として使用していなくても固定資産税の支払いの義務が生じるため、土地を手放すために農地転用をして宅地や駐車場として販売しようと考えている方も少なくありません。

しかし、農地転用できない土地の場合、不動産用地として使用できないだけではなく、ソーラーシェアリングとして使用することもできません。

どちらにせよ、農地転用して太陽光発電を始める場合は手続きをして許可をもらう必要があります。

また、「ソーラーシェアリングを始める」のであれば、農業も継続して行えると判断してもらえるため、許可を得やすいというメリットもあります。

日本のソーラーシェアリングの普及率

令和2年度末までのデータによると、営農型発電設備への農地転用申請は、全国で3,474件されています。下部農地の面積は872.7haです。

平成25年度では新規許可された農地は102件(下部農地面積17.6ha)でしたが、令和2年度には779件(下部農地面積144.8ha)が新規許可されており、ソーラーシェアリングの普及は進んでいると言えるでしょう。

ただし、日本の農地面積は432万5千haであり、一度申請が許可されたソーラーシェアリングであっても離脱する場合があることを考えると、普及率はまだまだ低い水準です。

参考:令和4年8月 農林水産省 農村振興局 営農型太陽光発電設備設置状況等について

ソーラーシェアリングの6つのメリット

ソーラーシェアリングを導入すると得られるメリットについて解説します。経済的にも環境にも良い影響がありますよ!

①収入が一気に増える!

ソーラーシェアリングを導入すれば、農業収入と売電収入の両方を得られるため、年収が一気に1.5〜2倍増えることも稀ではありません。

実際に、

千葉県にあるイチジク・ブルーベリーの農業を営む農地では、ソーラーシェアリングを始めてから農業収入203万円/年に加えて売電収入200万円/年の収入が増えたという事例があります。

(実質利回り9%・発電出力49.5kW・合計費用2,000万円の太陽光発電)

基本的に、農地として使用する土地は日当たりがいいので、作物を育てるということにとても優れています。

農業と太陽光発電の結びつきをイメージしづらいかもしれませんが、太陽光発電を運用する際には当然太陽光は欠かせません。その点、農地は太陽光がたっぷりと注がれるため、太陽光発電でより多くの利益を出すための発電量を確保することができるので、農業だけではなく太陽光発電事業用地としても優れているのです。

そのため、今までと同じように農業を続けながら、太陽光発電を運用することができるというわけです。

②収穫量が最大15%アップ!

当然、良質な農作物を育てるためには日に当たっていることが望ましいです。

とはいえ、日が当たりすぎても農作物にとって悪い影響を与えかねません。

なぜなら農作物によって、どれだけの日光に耐えられるかの指標である「光飽和点」が異なるからです。

この光飽和点を超えてしまうと、農作物を育てるために必要不可欠である太陽の光が、生育不良などのダメージを与えるマイナスの要因となってしまうのです。

そのため、ビニールテントを設置して、ある程度日光を制限している農家もあるほどです。

ソーラーシェアリングの場合、農作物の上に太陽光パネルを設置するため「遮光効果(光を遮る効果)」があります。

つまり、一般的なビニールテントの役割を太陽光パネルが担うことで、農作物に必要以上の日光を与えることを防いでくれるというわけです。

これにより収穫量の増加や品質の向上が期待でき、状況にもよりますが、最大で15%も収穫量がアップすることもあるほどです。

③跡取り問題が解決する?

最近では、農業を継いだり、新たに農業を始める若者がどんどん少なくなっていますよね。

農業に対して、多くの若者は、収入面での不安や労働面で大変そうだという印象を抱いているようです。

このような収入面の不安に対しては、ソーラーシェアリングを始めることで解消されることもあります。

ソーラーシェアリングを導入すると収益性が大幅に向上します。

先ほども説明した通り、“農業だけ” の収入と比較すると、ソーラーシェアリングを始めることで収入が約2倍になったというようなケースが多くあります。

今後は、多くの農家でソーラーシェアリングを始めることが予測されます。

④荒廃農地や耕作放棄地を再生できる!

高齢化や過疎化によって全国的に農業従事者の数が減り、荒廃農地や耕作放棄地が増えています。ソーラーシェアリングを導入することで農作物だけでなく売電収入も得ることができれば、同じ土地でも生産性がアップし、農地を再生して効率の良い維持管理が可能です。

農林水産省でもこの効果を期待し、ソーラーシェアリングの要件を荒廃農地については緩和しています。通常であれば「周辺地域の平均水準の8割以上の単収を確保すること」が設置条件の1つですが、荒廃農地を再生利用する場合はこの条件を満たす必要はありません。

⑤再生可能エネルギーの普及を促進できる!

太陽光発電は発電時に二酸化炭素を排出しないため、地球温暖化防止・脱炭素社会の実現に貢献できます。太陽光は無限に得られる純国産エネルギーの1つですので、普及を促進することで日本のエネルギー自給率アップにつながると言えるでしょう。

環境問題に取り組んでいる姿勢をPRすることで、企業や農作物の価値を上げる効果もあります。

⑥地域活性化できる!

ソーラーシェアリングで収入が増えれば、雇用を増やすことができ、地域の過疎化を止める効果が期待できます。

ソーラーシェアリングを導入した企業の中には、収穫体験などのイベントを実施することで、地域活性化を目指しているところもあります。園児や児童を招待して農業と環境の双方を学べる環境を提供することで、地域に貢献できるだけでなく、企業のイメージアップにも繋がるでしょう。

失敗しないために知っておきたいソーラーシェアリングの3つのデメリット・問題点

魅力の多いソーラーシェアリングですが、デメリットもあります。ここからは、問題点についてみていきましょう。

①一時転用許可は3年ごとの更新が必要

ソーラーシェアリングは一時転用許可をもらうまでにかなりの労力と期間を要します。

いくつもの書類を元に、

・農業に支障が出ないか

・ソーラーシェアリングの計画は現実的で問題ないか

・収益は十分に確保できるのか

・収穫量に悪い影響を与えないか

といった内容について審査され、許可を得るまで1か月程度かかることもあります。

一時転用許可は、3年毎に更新する必要があります。

ソーラーシェアリングの場合、固定価格買取制度で規定されている固定価格買取期間は20年間なので、20年の間に最低7回は一時転用許可を申請し許可をもらわなければなりません。

基本的に、用意する書類は毎回変わらないので申請の手間や負担はさほど感じないかもしれませんが、怖いのは「必ず許可をもらえるわけではない」ということです。

②融資審査が通りにくい

ソーラーシェアリングを始める場合、規模にもよりますが、少なくても1,000万円以上の金額が必要となるため、資金調達のために融資を受けるケースが多いです。

しかし、ソーラーシェアリングは、通常の太陽光発電投資と比べると、融資が通りにくいという問題があります。

その原因には、一時転用許可は3年毎に更新しなければならないという点が関わっています。

なぜなら、“いつ更新できなくなるかわからない” からです。

許可がもらえなければ、ソーラーシェアリングを途中で中止しなければなりません。

となると、収入源がなくなってしまうので、返済が滞るリスクがかなり大きくなります。

返済能力がいつなくなるか分からない借り手にお金を貸すのを渋る金融機関の気持ちも十分に理解できますよね。

融資を受けてソーラーシェアリングを始めようと考えている方は、物件のシミュレーションをしっかりと行い、農林水産省や銀行が納得できるような状況にしておきましょう。

③農業の効率が悪くなってしまうケースもある

ソーラーシェアリングをする場合、太陽光発電設備を農作物の上部に設置するため、一般的に3m以上の支柱と高さが必要となります。

架台などを設置したからといって、トラクターなどの農作機械が入れないということにはなりづらいですが、支柱周りは機械が近づけないので、農家自身で収穫しなければいけないことが手間だと感じる方もいるかもしれませんね。

太陽光発電を設置する前に収益シミュレーションだけではなく、支柱が増えるかどうかや手作業は増えるのかということまで考えるようにしましょう!

ソーラーシェアリングに向いている作物

ソーラーシェアリングに向いている作物は、“光飽和点(光の強さに耐えられる限界点)が低い” 作物です。

<光飽和点が低い作物の代表例>

お茶、サツマイモ、キャベツ、レタス、ネギ、梨、イチゴなど

しかし、光飽和点が低い作物ではないとソーラーシェアリングでは育てられない!というわけではありません。

米、大麦、小麦、ジャガイモ、サトイモ、ブルーベリー、牧草などを育てている農地でソーラーシェアリングを導入している事例もあるので、ソーラーシェアリングを始めるにあたって、わざわざ農作物を変えなくても大丈夫です。

後述の事例紹介では、光飽和点が低い麦類やお米を育てている方もいるので要チェックです!

日本のソーラーシェアリングの取り組み事例

実際に、農林水産省が2018年に提出した「営農型太陽光発電取組支援ガイドブック」の事例を参考に解説していきます。

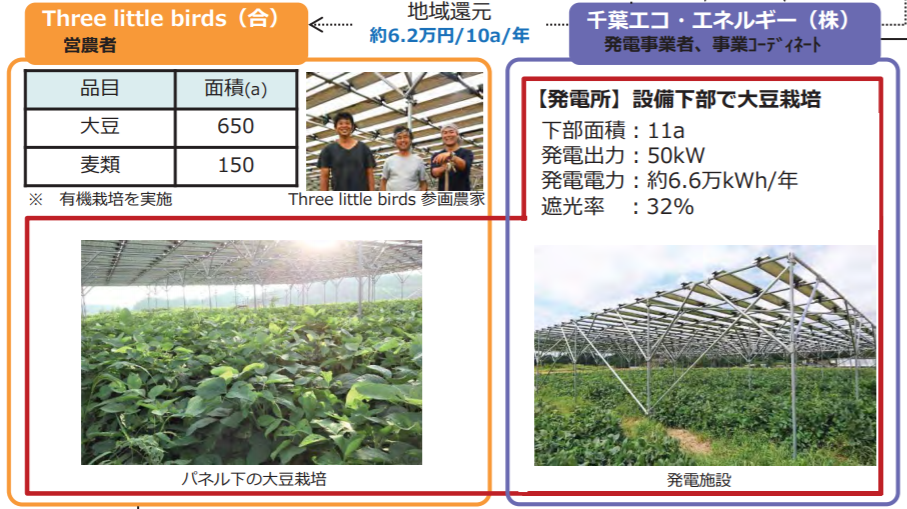

①千葉県匝瑳市のソーラーシェアリング事例

| 売電収入 | 200万円 / 年 |

| 融資金額 | 1,500万円 |

| 売電単価 | 32円 / kW |

| 発電出力 | 50kW |

| 面積 | 1,000㎡ |

こちらの農家では大豆と麦類を栽培しています。

2014年にソーラーシェアリングを導入してから、4年経って(2018年の事例)いますが、収穫量が減ることもなく運用できています。

太陽光発電による売電収入が年に200万円も得られるようになったことで、収穫した大豆を自社で味噌に加工する加工業を開始し、これからはさらに生産拡大し、収益性をより一層高めていくようです。

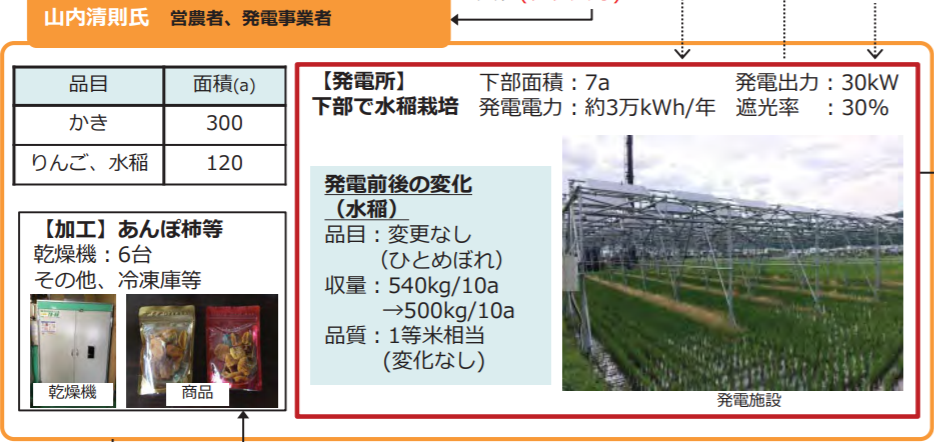

②福島県会津若松市のソーラーシェアリング事例

| 売電収入 | 100万円 / 年 |

| 融資金額 | 840万円 |

| 売電単価 | 29円 / kW |

| 発電出力 | 30kW |

| 面積 | 700㎡ |

機械を効率性を落とさず稼働させるために、事前に「5mの高さを設ける」ことを決め、農業の邪魔にならないように順調にソーラーシェアリングをすることで、

加工するために必要な60万円分の電力をソーラーシェアリングで賄えている上に、売電収入まで得ることができています。

やはりソーラーシェアリングを成功させるためには、事前のシミュレーションや予測が大事なんですね。

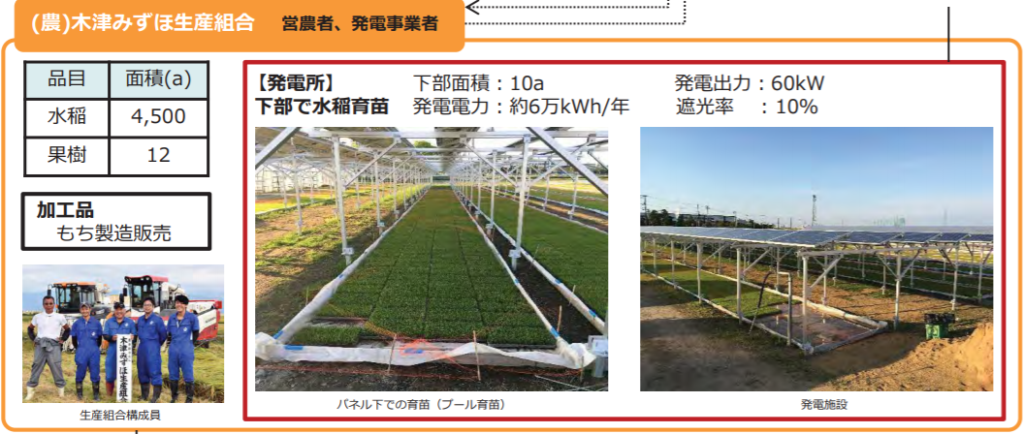

③新潟県新潟市のソーラーシェアリング事例

| 売電収入 | 200万円 / 年 |

| 融資金額 | 1,800万円 |

| 売電単価 | 32円 / kW |

| 発電出力 | 60kW |

| 面積 | 1,000m |

新潟県の名産、コシヒカリを栽培しているこちらの農家では、苗を育てる箱600枚をパネルの下に並べ、ソーラーシェアリングを運用しています。

品質や箱数はソーラーシェアリング導入前と比べて変わっておらず、農業の方でも順調に利益を出しているそうです。

また、作業効率が悪くなるのではないか?と事前に業者に質問をしたところ、作業員が腰をかがめることなく作業できる高さに設計してもらえ、効率の低下を防ぎました。

ソーラーシェアリングを始めるための “一時転用許可”

農地転用をしてソーラーシェアリングを始める場合、一時的な転用でソーラーシェアリングをするとみなされます。

なぜなら、あくまで本業は農業だと考えられるからです。

このように国からの「太陽光発電をやるのは構わないけど、農業を疎かにはしないように」というお達しがあることから、「一時的」としています。

一時転用許可の手続きをするためには、必要書類を準備しておく必要があります。

主に農業委員会がチェックしているのが、

- 営農計画書

- 設備設計図

- 作物収量等報告書

この3つの書類で、

「農作物に悪影響を与えるか?」

「日射量を確保できるか?」

「収穫量が設置前と大差ないか?」

といったポイントがチェックされるため、いかに農業に支障が出ないかをアピールできなければなりません。

実際に、ソーラーシェアリングをしている農地の収穫量が、同じ地域にある農地の平均収穫量と比較したときに2割以上少ない場合は、一時転用許可をもらえないことがあります。

また、ソーラーシェアリングのための一時転用許可は一度手続きを完了すればそのあとは何もしなくて大丈夫というわけではありません。

一時転用許可の有効期間は3年間です。そのため、ソーラーシェアリングは続けるためには、3年毎に更新・再審査をしなければいけません。

とはいえ、3年毎に手続きをし直さなければならないというわけではなく、“改めて許可をもらう” という考え方なので、提出する書類は初回と同様のものを準備するのと、前回の手続きから3年間分のデータを追加で用意すれば手続きを行うことができます。

書類準備の手間や3年に1度は更新しなければいけないと考えると、「手続きが面倒だからやめておこうかな」と思ってしまう方もいるかと思います。

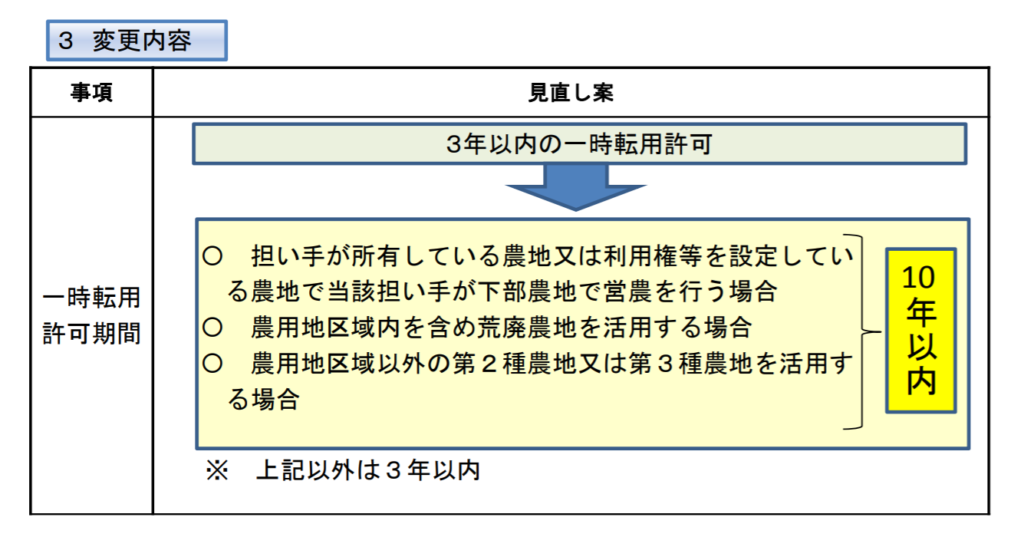

しかし、2018年に農林水産省が「ある条件を満たした場合には更新期間を10年にする」と制度を改定しました。

出典:農林水産省「営農型発電設備の農地転用許可上の取扱いの変更について」

- 所有者が農業を行う

- 荒廃農地を活用する

- 第2種・第3種農地を活用する

上記の3つの条件を満たした場合には、農地転用の更新が3年毎ではなく10年毎となります。

第2種・第3種農地とは農地の区分方法です。

第2種農地は、500m以内に駅や官公庁がある、10ヘクタール以上の集団的農地から外れている、市街地化が見込まれている地域の中にある農地を指します。

第3種農地は、300m以内に駅や官公庁がある、500m以内に教育機関などの公共施設が2つ以上ある、ほぼ市街地になっている地域の中にある農地を指します。

つまり、都会に近い農地であれば、一時転用許可は10年毎の更新となり、一般的な3年更新の農地に比べると手間を減らしつつソーラーシェアリングを始めることができます。

一方で、地方にある農地は上記条件に当てはまらないケースがほとんどであるため、3年毎の一時転用許可の更新は免れないでしょう。

それでも、農地転用してソーラーシェアリングをしたいと考えている方は、面倒な手続きをマルッとお任せできる手続き代行サービスも選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?

営農計画書や申請手続きなどを代行してもらえたり、審査を通過するためのアドバイスを受けることもできます。

2023年ソーラーシェアリングの補助金は存在するの?

国・自治体で利用できる補助金があります。活用することで初期費用を抑えられるので、計画策定時に適用条件を満たせるか確認してください。

国の事業の「PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業」のうち、「 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業」では、ソーラーシェアリングの対象となっています。

補助率は2分の1で、実施期間は令和4年度~6年度です。詳しくは、下記問い合わせ先に確認してください。

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室

電話:0570-028-341

参考:PPA活用等による地域の再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業(一部 総務省・農林水産省・経済産業省 連携事業)

また、自治体でもソーラーシェアリングに補助金を出しているところがあります。

例えば神奈川県では、「令和5年度神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金」が利用可能です。

10kW以上の自家消費型太陽光設備で蓄電池も一緒に設置した場合、発電設備1kW当たり6万円・蓄電システム1台当たり15万円が補助されます。(自家消費型のみが対象で、売電収入を得たい場合は利用できません。)

参考:神奈川県 令和5年度神奈川県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金

ソーラーシェアリングを導入する自治体で補助金制度があるか、適用条件に合うかを、ぜひチェックしてみてください。

ソーラーシェアリングに関するよくある質問

ソーラーシェアリングの計画を策定する際に、気になる点についてまとめました。

ソーラーシェアリングの失敗事例はある?

ソーラーシェアリングを運営していくには3年ごと(条件を満たせば10年ごと)に申請更新が必要ですが、更新手続きを行っていない団体もあるため、ソーラーシェアリングを撤退する事例はあると言えます。

失敗の理由としては、作物の不作で、収入が減少したりソーラーシェアリングの条件を満たせなくなったりすることが多いようです。

作物の不作の原因には次のようなものが考えられます。

- パネルの遮光率が高すぎた

- パネル下の空間が不十分だった

- 作物の選定を誤っていた

- 自然災害

自然災害以外は、計画の策定時点で対処が可能です。ソーラーシェアリングに詳しい設置業者や自治体の担当者に相談して、パネル設計と作物選定を行ってください。

ソーラーシェアリングの設置費用は?

ソーラーシェアリングの設置費用の目安は、出力容量が50kWの場合で1,200万円~1,700万円と言われています。

2022年の経済産業省のデータによると、産業用太陽光発電設備(10kW以上)の場合、システム費用平均値は1kW当たり23.6万円ですので、50kWの設備では1,180万円が平均値となります。ただし、これは地上に野立てで設置する太陽光発電設備の場合です。

ソーラーシェアリングの設備は農地の上に設置するため、架台を高くしたり、設置時に足場を組んだりする必要があります。資材と工事費が、一般的な太陽光発電設備よりは高くなると見込んでおいてください。

ソーラーシェアリングを始めたいけれど何から始めればいい?

無料の相談窓口に連絡してみるのがおすすめです。運営開始までの流れや必要な手続きを知ることができます。

農林水産省の補助事業として、「全国ご当地エネルギー協会」に相談窓口が設置されています。無料で専門家に相談可能ですので、電話・WEBで連絡してみてください。

公式サイト:全国ご当地エネルギー協会

電話番号:03-3355-2212

また、各地方の農政局に再生可能エネルギーの担当窓口もあります。

| 窓口担当部署 | 所在地・電話番号 | 担当する都道府県 |

| 北海道農政事務所 生産経営産業部 事業支援課 | 〒064-8518 札幌市中央区南22条西6丁目2-22 エムズ南22条第2,3ビル 011-330-8810 | 北海道 |

| 東北農政局 経営・事業支援部 食品企業課 | 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3丁目3番1号 仙台合同庁舎 022-221-6146 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、 福島県 |

| 関東農政局 経営・事業支援部 食品企業課 | 〒330-9722 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1 さいたま新都心合同庁舎2号館 048-740-0427 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、 東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県 |

| 北陸農政局 経営・事業支援部 食品企業課 | 〒920-8566 石川県金沢市広坂2丁目2番60号 金沢広坂合同庁舎 076-232-4149 | 新潟県、富山県、石川県、福井県 |

| 東海農政局 経営・事業支援部 食品企業課 | 〒460-8516 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目2番 2号農林総合庁舎1号館 052-746-6430 | 岐阜県、愛知県、三重県 |

| 近畿農政局 経営・事業支援部 食品企業課 | 〒602-8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者 町下ル丁子風呂町 075-414-9024 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、 和歌山県 |

| 中国四国農政局 経営・事業支援部 食品企業課 | 〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎 086-222-1358 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |

| 九州農政局 経営・事業支援部 食品企業課 | 〒860-8527 熊本県熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎 096-300-6330 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、 宮崎県、鹿児島県 |

| 沖縄総合事務局 農林水産部 食料産業課 | 〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎2号館 098-866-1673 | 沖縄県 |

まとめ

ソーラーシェアリングで失敗する要因は、多くが「本業を疎かにする」ことです。

農作物への影響を一切考えずにソーラーシェアリングを始めてしまうと、収穫量が減少したり品質が低下したりします。

ソーラーシェアリングを設置している農地の収穫量が、同じ地域にある農地での平均収穫量を2割下回った場合は、撤去するよう農林水産省に通達されるかもしれません。

実際、すぐに撤去命令されることはなく、平均収穫量の2割を下回る年が連続したら改善指導が入り、改善が見られない場合に撤去となります。

ソーラーシェアリングは農業の革新的な活用方法と注目されていますが、「導入して利益を増やそう!」と導入を検討する前に、一度 “本業には影響がないか” どうかをしっかりと確かめる必要があります。

「育てている農作物の光飽和点は?」

「ソーラーシェアリングの遮光率は?」

「農作物は環境が変わる生育不良になりやすいか?」

など、事前に農業についても考えておきましょう。

一般社団法人ソーラーシェアリング協会では、実際にソーラーシェアリングを運用している農園への見学を受け付けています。

興味がある方は、まずは実際の現場を確認しに行ってみてはいかがでしょうか。

一般社団法人ソーラーシェアリング協会公式サイトはこちら