“固定価格買取制度(FIT制度)” とは再生可能エネルギーの普及を目的とした制度です。

太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー事業で利益を得るためには、固定価格買取制度の知識が必要不可欠となります。

この記事では、固定価格買取制度における太陽光発電についてや、売電価格の下落の影響をなるべく最小限に抑える売電以外の太陽光発電の活用方法をご紹介します。

固定価格買取制度(FIT制度)とは?

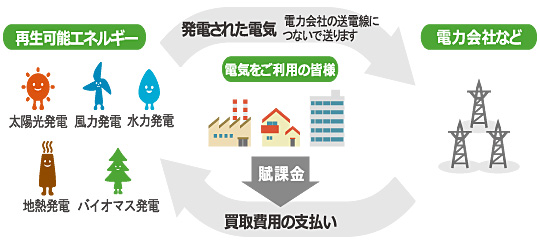

出典:資源エネルギー庁

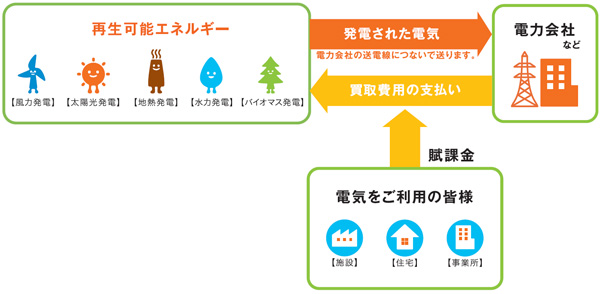

固定価格買取制度とは、太陽光や風力、水力、地熱、バイオマスといった再生可能エネルギーによって発電された電気を、国が定める固定価格で一定期間電気事業者が買い取ることを義務付ける制度のことです!

この制度は、地球温暖化や環境汚染問題に対する施策のひとつである、再生可能エネルギーの普及を目的として始まった制度です。

現在、主なエネルギー資源として使われている化石燃料は有限であり、石炭・ウランの埋蔵年数は約100年と予測されています!

さらに、石炭などはエネルギーを生み出す際に二酸化炭素などの有害物質を発生します。この二酸化炭素が地球温暖化の原因となっていることから、繰り返し発電することができる再生可能エネルギーで電源を確保し、枯渇の心配がある化石燃料への依存度を下げたり、有害物質の発生を抑えたりする必要があります!

固定価格買取制度は、具体的な内容は少しずつ異なるもののイタリア・ドイツ・スペインなど先進国でも導入されている世界的な取り組みになります。

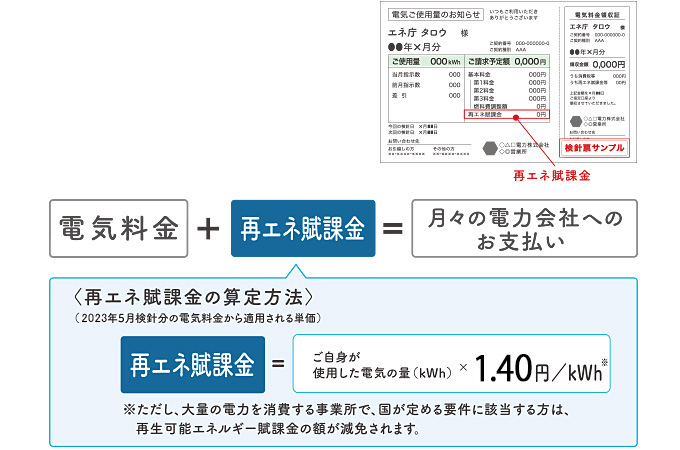

再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)と固定価格買取制度の関係

出典:首相官邸

固定価格買取制度には、再生可能エネルギー発電促進賦課金(再エネ賦課金)が大きく関与しています!

再生可能エネルギー電気の買い取りに要する費用は、毎月の電気料金とあわせて “再生可能エネルギー発電促進賦課金”(再エネ賦課金)として負担しなければなりません。

電気代を払っている場合は、個人であれ法人であれ、すべての人が再エネ賦課金を払う必要があるのです!

出典:資源エネルギー庁

2023年5月~2024年4月分までの1kWhあたりの再エネ賦課金は、1.40円です。

1人暮らしの場合、月々の電気使用量の平均は約154kWhなので、約215円の再エネ賦課金を支払わなければなりません。

4人家族であれば、月々の平均電気使用量は約460kWhなので、約644円の再エネ賦課金を支払うことになります!

再エネ賦課金の推移は以下の通りです。

| 年度 | 買取単価(kWh) |

| 2012 | 0.22円 |

| 2013 | 0.35円 |

| 2014 | 0.75円 |

| 2015 | 1.58円 |

| 2016 | 2.25円 |

| 2017 | 2.64円 |

| 2018 | 2.90円 |

| 2019 | 2.95円 |

| 2020 | 2.98円 |

| 2021 | 3.36円 |

| 2022 | 3.45円 |

| 2023 | 1.40円 |

2022年までは年々増加して電気代が高くなる原因の1つとなっていましたが、2023年に初めて値下げに転じています。

これは、化石燃料の市場価格高騰が原因で、「回避可能費用」が増加したためです。

再エネ賦課金は以下の計算式で算定されます。

(再エネ買取費用(円) ー 回避可能費用(円) + 事務費) ÷ 販売電力量(kWh)

回避可能費用とは、電力会社がFIT制度によって電力を買い取ることで、本来予定していた発電をせずに済んだ分の費用のこと。つまり、買い取った電力量は変わらなくても、燃料価格の高騰により回避できたと見なされた支出額が大きくなったため、再エネ買取費用と相殺されたというわけです。

2023年度の再エネ賦課金は安くなりましたが、世界情勢の混乱を受けた燃料費高騰が原因であるため、来年度からはまた値上げになる可能性もあります。

(参考:制度の概要|固定価格買取制度|なっとく!再生可能エネルギー)

太陽光発電をはじめとした発電所の売電価格・買取期間について

太陽光や風力、水力の売電価格と買取期間の推移は以下の通りとなります。

太陽光発電の売電価格と買取期間の推移

| システム規模(kW) | ~10 | 10~50 | 50~250 | 250~ |

| 2012年 | 42円 | 40円 | ||

| 2017年 | 30円 | 21円(2,000kW以上は入札制) | ||

| 2018年 | 28円 | 18円(2,000kW以上は入札制) | ||

| 2019年 | 26円 | 14円(500kW以上は入札制) | ||

| 2020年 | 21円 | 13円 | 12円 | 入札制 |

| 2021年 | 19円 | 12円 | 11円 | 入札制 |

| 2022年 | 17円 | 11円 | 10円 | 入札制 |

| 2023年 | 16円 | 10円 | 9.5円 | 入札制 |

買取期間は、10kW未満の太陽光発電が10年間、10kW以上の太陽光発電は20年間です。

風力発電の売電価格と買取期間の推移

| 陸上風力 | 洋上風力 | ||||

| 入札適用 | 入札対象外 | リプレース | 着床式 | 浮体式 | |

| 2020年 | 18円 | 18円 | 16円 | 入札制 | 36円 |

| 2021年 | 入札制 (17円) | 17円 | 15円 | 32円 | 36円 |

| 2022年 | 入札制 (16円) | 16円 | 14円 | 29円 | 36円 |

| 2023年 | 入札制 (15円) | 15円 | ー | 入札制 | 36円 |

| 2024年 | 入札制 (14円) | 14円 | ー | 入札制 | 36円 |

風力発電の買取期間は20年間となります。

水力発電の売電価格と買取期間の推移

| システム規模(kW) | 1,000~ 30,000 | 200~ 1,000 | ~200 | |

| 2012年 | 24円 | 29円 | 34円 | |

| システム規模(kW) | 5,000~ 30,000 | 1,000~ 5,000 | 200~ 1,000 | ~200 |

| 2017年 | 20円 | 27円 | 29円 | 34円 |

| 2018年 | 20円 | 27円 | 29円 | 34円 |

| 2019年 | 20円 | 27円 | 29円 | 34円 |

| 2020年 | 20円 | 27円 | 29円 | 34円 |

| 2021年 | 20円 | 27円 | 29円 | 34円 |

| 2022年 | 20円 | 27円 | 29円 | 34円 |

| 2023年 | 16円 | 27円 | 29円 | 34円 |

水力発電の買取期間は20年間です!

(参照:制度の概要|固定価格買取制度|なっとく!再生可能エネルギー)

固定価格買取制度のメリット

固定価格買取制度(FIT制度)は、再生可能エネルギーの普及促進のための制度です。普及にどのように役立っているのか、普及によるメリットは何なのかについて解説します。

再生可能エネルギーを利用した発電事業に参入しやすくなる

FIT制度によって売電収入が安定的に得られるので、事業計画を立てやすくなり、再生可能エネルギーの発電事業に参入しやすくなっています。

新しい事業を始める際に最も重要なのが、初期投資を回収できる利益がいつまでに得られるかという点です。FIT制度を利用すれば、産業用太陽光発電設備の場合20年間は収入が保証されるので、途中で事業が破綻する可能性がぐっと下がります。

そのリスクの低さから、企業だけでなく、個人で太陽光発電所を所有する太陽光発電投資も行われています。

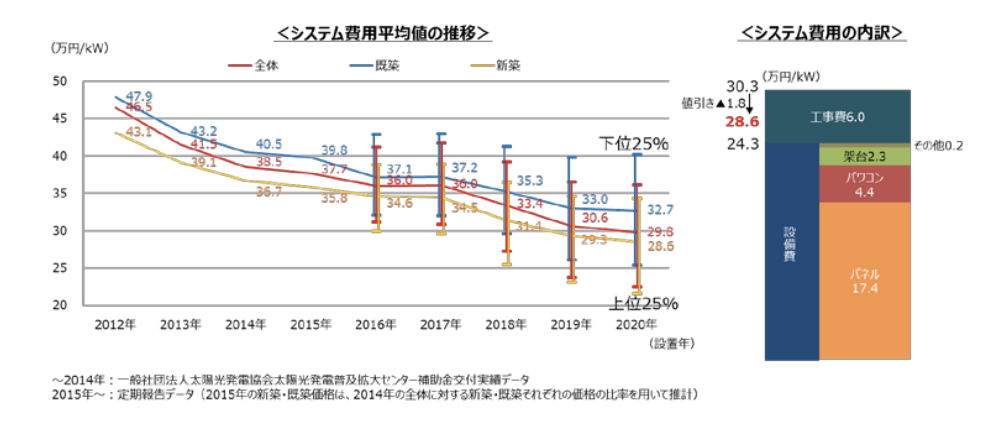

再生可能エネルギー発電設備の設置費用が下がる

再生可能エネルギー発電設備が増えてくると、大量生産したり、技術開発が進んだりして、低価格で発電効率の良い設備が設置できるようになります。

例えば出力容量50~250kW産業用太陽光発電設備の場合、2012年の設備費用は平均39万円/kW程度でしたが、2022年では17.5万円/kWまで安くなっています。

その結果、さらに再生可能エネルギーの普及を促進することが可能です。

エネルギー自給率が高まる

再生可能エネルギーは、太陽光・風力・水力など、無限に利用できる純国産のエネルギーです。再生可能エネルギーで十分な電力を得られれば、国際情勢の影響を抑えることができ、安定的な電力供給を後押しできます。

日本の電力は70%以上を火力発電で賄っており、燃料となる石炭・石油・LNGは輸入に頼っています。そのため、世界的に燃料費が高騰すれば、電気代の値上げも余儀なくされるのが現状です。

エネルギー自給率を上げることで、他国への依存を減らすことができます。

二酸化炭素の排出量を削減できる

再生可能エネルギーは発電時に二酸化炭素を排出しないため、地球温暖化防止に貢献できます。

二酸化炭素は、地球温暖化の原因の1つであると言われています。近年地球温暖化の影響で、世界的に大雨や干ばつなどの異常気象が増えている他、海水面の上昇も止まりません。

再生可能エネルギーの普及を促進することで、地球環境に優しい電気を使うことができ、脱炭素社会の実現に近づくことができます。

太陽光発電における固定価格買取制度(FIT制度)の問題点

固定価格買取制度は、必要に応じて政府が改正していますが、残念ながら問題点もあります。

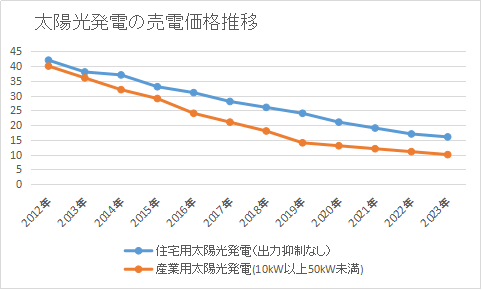

①売電価格が下落傾向

固定価格買取制度の売電価格は、制度の利用開始年度によって変化します。利用開始年度の売電価格は固定価格買取期間中(10年または20年)適応されるので、毎年売電価格が変わるわけではありません。

固定価格買取制度が開始してから約11年。売電価格は年々安くなっています!

売電価格が下落しているのは、太陽光発電の普及が進むにつれて設備費用が安くなっていることが原因です。

一般的な住宅用太陽光発電の出力設備5kWで比較すると、FIT制度が開始した2012年度の設置費用は平均233万円でしたが、2020年度では平均149万円まで設置費用が安くなっているのです!

また、再エネ賦課金による国民の負担が増えたことも売電価格の下落に影響しています。

②2019年問題とは?

2019年問題とは、2009年11月余剰電力買取制度の施行当初から制度を利用している方(10kW未満の太陽光発電所)が2019年11月で買取期間が終わることから、その後の売電価格が下がると予測されている問題のこと。また、対象が53万件に及ぶことから多くの方に影響が出ることが問題視されているのです。

しかし、各電力会社では固定価格買取制度終了後の売電価格を公表しているため、決して売電できなくなるわけではありません!

ただし、各電力会社では固定価格買取制度終了後の売電価格を平均8〜9円/kWhと設定しており、固定価格買取制度が開始した当初の売電価格から考えると大幅に下落するので、利益が少なくなってしまうことは免れません。

とはいえ、売電価格は

・太陽光発電の設置費用や撤去費用が回収できること

・太陽光発電を設置した人に多少の利潤があること

・国民全体の負担を最低限に抑えること

を基準にして決められています。

そのため、買取期間が終わる時点で設置費用の回収ができていない…ということは考えにくいです!

固定価格買取制度(FIT制度)の終了後はどうなる?

固定価格で電気を買い取ってくれる期間は先ほど説明した通り、住宅用であれば10年間、産業用であれば20年間になります。

「固定価格買取期間が終了したら太陽光発電は運用できない!」とよく勘違いされていますが、固定価格買取期間が終了した後も発電や売電を継続することはできます。

一般的に太陽光発電の寿命は30年間(中にはもっと長く発電をしている太陽光発電所もあります)なので、単純計算でFIT終了後でも10年間も発電できます。

とはいえ、固定価格買取期間終了後の運用方法に悩む方が多いのが実状です。

固定価格買取期間終了後の太陽光発電は、

- そのままの電力会社で売電を継続する

- 電力の小売業者を探して売電する

- 自家消費に移行する

上記の3つの方法で運用可能です。

①そのままの電力会社で売電を継続する

固定価格買取制度終了後、電力会社は電気を買い取る義務はなくなります!

しかし、各電力会社ではFIT制度終了後の売電価格を公表しており、平均8〜9円/kWhで買取を行なっています。

制度開始当初の48円/kWhと比べると大幅に売電価格が低下するため、売電収入はかなり少なくなってしまいますが、ゼロ円になるわけではないので、一旦そのまま売電を続けながら、その後の運用方法について考えることも可能です。

②電力の小売業者を探して売電する

いままで電気は、各地域の電力会社(東京電力・関西電力など)だけが販売していたため、どの電力会社から電気を買うかをユーザーが選ぶことはできませんでした。

しかし、2016年4月から始まった “電力自由化” により、電力事業に新規参入する企業(新電力)が増え、どこから電気を買うのか選択できるようになりました!

その結果、各ご家庭に見合った電力会社や電気料金プランが選べるようになったので、これまでよりも電気代が安くなっている家庭が増えてきています!

また、新電力の電気料金プランには、太陽光発電を設置している家庭や企業向けの買取プランもあり、固定価格買取期間終了後になるべく高い価格で売電したい方が、次々と新電力へ乗り換えしているのです。

③自家消費に移行する

基本的に太陽光発電を設置している場合、日中の太陽が出ている時間帯は発電した電気を家庭や企業内で使用することができますが、夜間は発電できないため電気を電力会社から買わなければいけなくなります。

となると、結局現状の売電価格だと売電価格よりも電気代の方が高くついてしまうことも大いに考えられ、太陽光発電を設置しているメリットを十分に感じられなくなる可能性があります!

しかしこのようなケースでも、太陽光発電を十分に活用する方法があるのです。

それは、蓄電池を設置することにあります!

時間帯によって電気料金が割安になるプランを契約し、割高になる時間帯は蓄電池に貯めておいた電気を使用することで電気代を抑えられ、浮いたお金が利益となります。

例えば、日中家を空けることが多い方の場合、夜間の電気料金が安くなるプランに変更します。下記の図のように電気料金の安い夜間に電気を買電して蓄電池に貯めておき、電気料金が割高になる朝の使用電気を確保します。

さらに夕方の使用する電気は、発電し使用しなかった電気を蓄電池に貯めておいた電気を使うことで、電気代を節約することが可能です。

蓄電池に関しては、こちらの記事で詳しく解説しているので、導入に悩んでいる方は一度確認しておくことをおすすめします!

固定価格買取期間期間終了後の太陽光発電の活用方法として3つ挙げましたが、蓄電池を設置するのが一番おすすめです!

蓄電池の設置費用は100〜250万円と決して安い買い物ではありません。

しかし、各自治体に補助金を申請することができるので、初期費用を押さえて設置することが可能です。そのため、初期費用の回収にもさほど時間はかかりません。

また、電気代を節約するだけでなく、災害時の非常用電源にもなります。

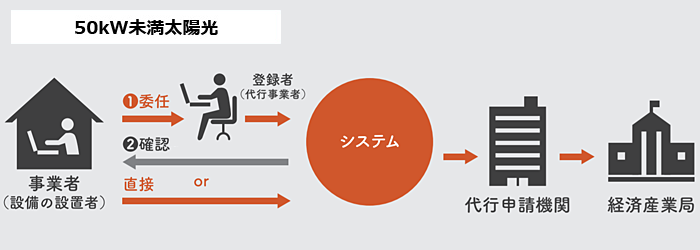

固定価格買取制度を利用するには申請が必要!

(出典:経済産業省資源エネルギー庁)

固定価格買取制度を利用する際は、「事業計画認定」を提出しなければなりませんが、50kW未満の太陽光発電事業者(太陽光発電を設置する方)は工務店や販売会社などに申請手続きを代行してもらうことが可能です。

また、申請から認定が完了するまで2〜3ヶ月かかるので、設置検討中の方は余裕を持って手続きを進めるようにしましょう!

詳しい手続き内容は、経済産業省資源エネルギー庁のホームページで確認可能です。

固定価格買取制度の見直しまたは廃止されるって本当?

2009年の余剰電力買取制度開始以降、太陽光発電は急速に普及してきました。その一方、再生可能エネルギー促進賦課金は国民の大きな負担になっています!

そのため、固定価格買取制度は2020年以降は廃止または見直しがされると言われていました。

結論、2023年時点でも固定価格買取制度は継続されていますが、今後はFIP制度に以降していくことは間違いないでしょう。

これから住宅用太陽光発電を設置する場合は、売電するよりも自家消費型太陽光発電として運用していく方がよりメリットを得やすくなります!

産業用太陽光発電であれば、2023年度の売電価格でも十分な利益を出せるかと言われるとなんとも微妙なところです。

太陽光発電設備の条件次第でしょう。それなら新規で太陽光発電を購入するより、中古太陽光発電を購入することをおすすめします!

2023年は固定価格買取制度が継続されましたが、今後はどうなるかわかりません。

新規で太陽光発電の設置を検討している方は、早急に話を進めることをおすすめします。

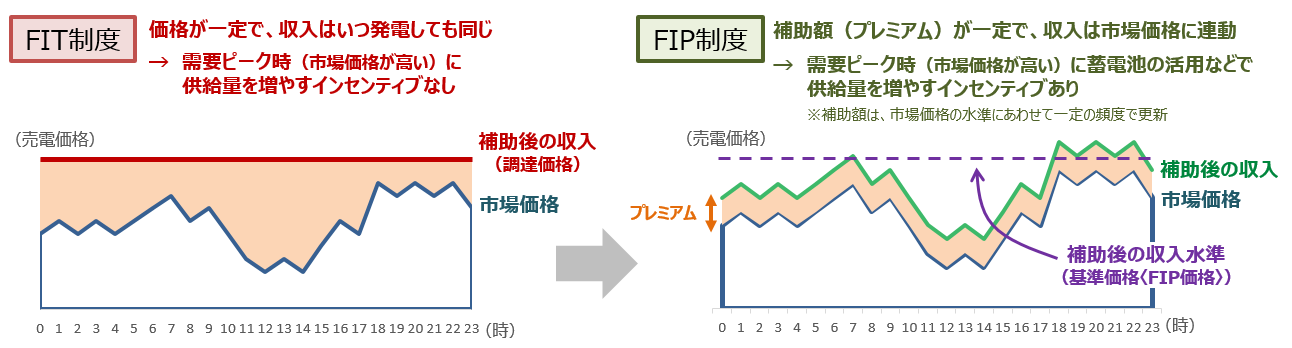

FIP制度が新たに開始

出典:資源エネルギー庁 再エネを日本の主力エネルギーに!「FIP制度」が2022年4月スタート

FIP制度とは、「フィード・イン・プレミアム制度」の略称です。FIT制度のように固定価格での買取ではなく、市場価格に一定のプレミアム(補助額)を上乗せして買取を行います。FIT制度と異なり、市場価格と連動して買取価格が変動することになります。

今後再生可能エネルギーを主力電源としていくために、再エネ事業者に需要と供給のバランスを踏まえた発電を求めていく形です。

まとめ

売電価格の下落傾向だけに着目し、設置をためらっている方もいることでしょう。

2020年度の売電価格でも利益が出ることが、信じられないという方もいるかもしれません。

しかし、売電価格と同時に太陽光発電の設置価格もどんどん低価格化しているため、初期費用を抑えて太陽光発電を設置することができるようになっています!

とはいえ、固定価格買取制度自体は不安定であるので、いつ制度が終了するかは定かではありません。

太陽光発電の設置を検討している方はなるべく早く行動に移すのが得策ですよ。

また、太陽光発電は、売電以外にも災害時の非常用電源として活用することが可能です。固定価格買取期間が終了した後は、自家消費に移行することで電気代を節約することができ、自由に使えるお金を増やせます。

環境にもお財布にも優しい太陽光発電、ぜひ導入を検討してみてください!

\一括お見積もりがおすすめ/

太陽光発電一括お見積もり